水楊酸(SA)是柳樹皮中古老的消炎成分、藥物阿司匹林的前體,更是植物對抗病原體的核心防御激素。其生物合成途徑一直是植物科學領域的重大謎題。

7月23日,四川大學生命科學學院張躍林教授團隊在國際頂尖期刊Nature發表題為“Three-step biosynthesis of salicylic acid from benzoyl-CoA in plants”的突破性研究,首次完整解析植物中一條全新的水楊酸合成通路“PAL/BSH途徑”,并證明該通路在種子植物中廣泛存在且高度保守。四川大學生命科學學院劉亞楠副研究員和英屬哥倫比亞大學徐璐博士為論文共同第一作者,張躍林教授為通訊作者。四川大學張陽教授和英屬哥倫比亞大學李昕教授對該研究提出了重要建議和幫助。該研究得到了國家自然科學基金、四川省自然科學基金等項目資助。論文中涉及的水楊酸及其前體等化合物測試主要在四川大學生命科學學院質譜平臺王晞華博士幫助下完成。

植物合成SA主要依賴兩條路徑:異分支酸合成酶(ICS)途徑和苯丙氨酸解氨酶(PAL)途徑。以模式植物擬南芥為研究對象,ICS途徑的合成機制已得到完整解析。近年來的證據表明,PAL途徑在十字花科以外植物病原物誘導SA合成中同樣扮演關鍵角色,但目前針對該途徑的SA合成機制尚不清楚。盡管早期的研究利同位素標記的方法,發現苯甲酸(BA)是PAL途徑的關鍵中間產物,但將BA轉化為SA的苯甲酸2-羥化酶(BA2H)數十年來一直未被發現,成為領域內懸而未決的難題。

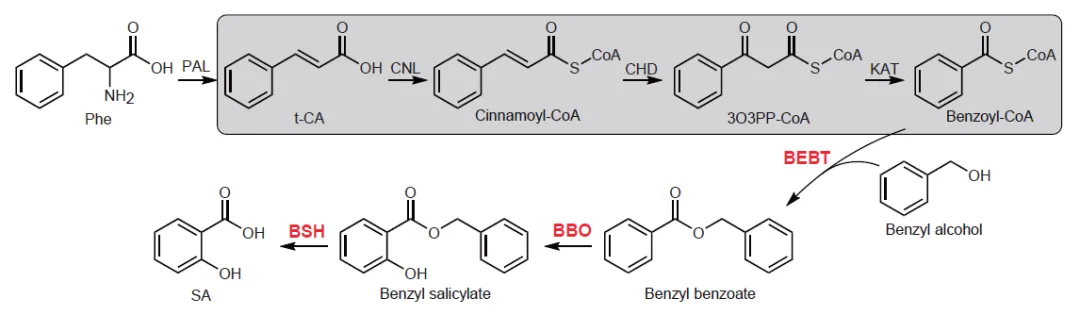

張躍林團隊采用多學科攻堅策略,結合化學遺傳篩選、轉錄組學、CRISPR基因編輯及精準代謝分析,在本氏煙草中成功捕捉到PAL途徑的全貌。研究揭示了一條意想不到的三步酶促反應(圖1):(1)酯化啟動:苯甲酰輔酶A:苯甲醇苯甲酰轉移酶(BEBT)催化苯甲酰輔酶A與苯甲醇結合,生成苯甲酸芐酯。(2)羥基化轉化:苯甲酸芐酯氧化酶(BBO)對苯甲酸芐酯進行羥基化,生成水楊酸芐酯。(3)水解釋放:水楊酸芐酯水解酶(BSH)裂解水楊酸芐酯,最終釋放出水楊酸(SA)。

新鑒定的植物中水楊酸(SA)生物合成途徑模型

團隊通過系統發育分析、跨物種互補實驗(如水稻突變體驗證)及病原體侵染測試證實,這條新發現的“PAL/BSH途徑”在水稻、大豆等主要作物及柳樹、楊樹等多種種子植物中普遍存在且功能保守。該發現徹底顛覆了此前對PAL途徑的初級假設,明確其在非十字花科植物中承擔著SA合成的主要職責,解決了困擾學界數十年的關鍵問題。

此項研究不僅完善了植物抗病激素SA的生物合成版圖,為解析不同植物類群(特別是主要糧食作物)的抗病機制差異提供了分子基礎,更開辟了作物抗病育種的新方向。BEBT、BBO、BSH三個關鍵酶可作為抗病設計新靶點,通過基因編輯或調控其表達水平,精準增強作物的SA合成能力及抗病性。此外,該研究深化了對植物SA代謝的認識,有助于優化藥用植物中水楊酸類活性成分的生產。

① 凡本站注明“稿件來源:中國教育在線”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:中國教育在線”,違者本站將依法追究責任。

② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出于非商業性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯系。

教育在線

教育在線