10月1日,K字簽證正式推出。網上輿論反彈激烈,在“民粹”情緒下,幾乎是“一邊倒”的反對。

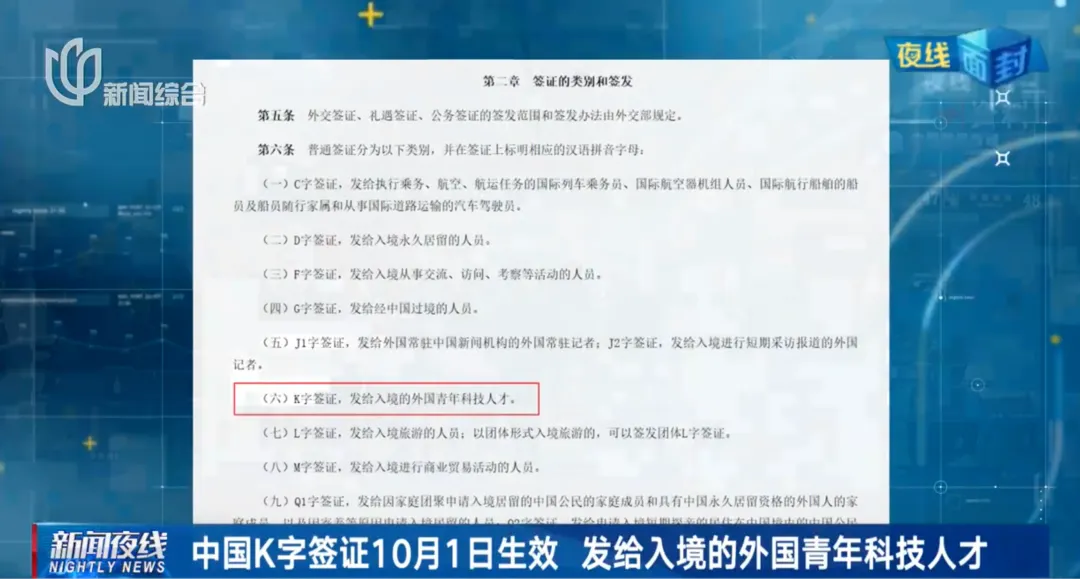

8月14日,國務院公布《國務院關于修改〈中華人民共和國外國人入境出境管理條例〉的決定》,自2025年10月1日起實施,此次調整之一就是新增“K字簽證”。

根據相關部門公布的信息,這一簽證主要發放給入境的外國青年科技人才,簽證申請人需滿足以下任一條件:從境內外知名高校或科研機構STEM專業畢業并獲得學士及以上學位,或在上述機構從事相關專業教育、科研工作 。持證人入境后可從事教育、科技、文化等領域交流及創業、商務活動,且無需國內用人單位邀請發放,即不需要雇主即可申請。

K字簽證,顯然是我國人才戰略的重要部分。

科技人才,是中美博弈勝負手

2016年特朗普政府第一次上臺,徹底撕下了遏制中國的遮羞布,在與中國開打貿易戰的同時,同步推進了科技戰與人才遏制戰略,三劍齊發。當時美國政府在封鎖芯片技術打壓華為同時,推出中國行動計劃,對與中國有科技教育交流的所有科學家發起調查,先后啟動2000多起調查,抓捕了近20人。寒蟬效應下,中美科技交流徹底歸零。

與之相配套,2017年底,特朗普簽署行政令,對所有赴美學習“敏感專業”的中國留學生與訪問學者進行簽證限制,精準打擊我們拔尖科技人才的培養。2023年我國新當選中科院院士中,約超76%的人有海外學習背景,美國深知,我們的拔尖人才培養上,到西方發達國家學習曾經是重要渠道。

十年過去,雖然拜登政府廢止了中國行動計劃,但美國對中國的科技封鎖與人才遏制有過之而無不及。

2018年,對中國赴美留學人員的簽證限制主要還限于少數敏感專業與博士等高層次人才,現在則已經蔓延至幾乎所有理工科專業,從層次上也開始蔓延到部分碩士,甚至部分本科也拒絕錄取中國內地學生。

在今年中美關稅戰最敏感時期,美國國務卿盧比奧甚至喊出“取消所有在美中國學生簽證”的要求。上屆政府常務副國務卿坎貝爾去年6月在一次智庫會議上公開表示:歡迎中國留學生,但只能學文科。

在美國帶領下,西方其他國家也開始系統圍堵中國高層次科技人才的培養。在這一系列圍堵下,我國著名大學理工科本科生出國留學比例大幅腰斬,甚至跌去2/3。根據美國門戶開放報告的數據,最近4年中國赴美留學人數大幅下挫,凈減少10萬人。

在這一背景下,2020年全國研究生教育會議被提級召開,首次明確提出“自主”培養人才質量和能力的問題,隨后快速擴大研究生培養規模。2022年,黨的二十大全面提出“教育、科技、人才一體化發展”,明確提出“全面提高人才自主培養質量,著力造就拔尖創新人才,聚天下英才而用之”。同時,教育強國建設則明確提出“要強化教育對科技和人才的支撐作用”。近年高校學科專業設置調整上,明確提出提高理工農醫占比,在基礎教育,則提出了要做好青少年科學教育的加法。

除了提高自主人才培養能力與質量,另外一個重要做法就是“聚天下英才而用之”,“建設全球人才高地”,盡可能吸引全世界優秀科技人才到中國。

爭搶科技人才,也遇到了前所未有的機遇和窗口期。

近年美國出于遏制中國的目的,將中美教育科技交流全面政治化、污名化,寒蟬效應下,一些科學家尤其是華裔科學家出現新的“回國潮”。同時,美國新政府上臺后大幅削減美國科研機構與大學科研經費,限制外國留學生簽證,加速了在美科學家的出走。

著名學術期刊英國《自然》雜志在美國科研人員中進行的一項民意調查結果顯示,約75%的受訪者考慮離開美國。美國科學家成為世界爭搶的重點。日前,法國總統馬克龍在“選擇歐洲科研”大會上宣布,法國政府將通過“法國2030”國家投資計劃,提供1億歐元額外資金來吸引外國的科研人員,特別是來自美國的科研人員。歐盟委員會主席馮德萊恩也同時宣布,歐盟將在2025至2027年期間設立一項新的5億歐元資金計劃,以吸引出走的美國科學家。

幾乎就在我們推出K字簽證的同時,美國突然收緊了工作簽證H-1B的要求。從9月21日起,美國對持有H-1B簽證赴美的人員收取雇主10萬/年的費用,否則不能入境。此舉引起軒然大波,美國一些輿論激烈批評此舉是“自廢武功”。

顯然,這些都是前所未有的爭搶科技人才的戰略窗口,我們必須加速這方面的步伐,這也就是K字簽證推出的戰略背景。

此前我們也曾根據發展需要推出了針對海外人才的各種簽證,比如針對外企的Z字簽證,以及針對高端人才的R簽證,但這些簽證限制都比較多,門檻高。比如R簽證需要高端人才確認函。這次K字簽證則大幅降低門檻,甚至不需要雇主,工作滿5年后還可以轉居留。此舉可能也和我國新生兒大幅減少,人口老齡化加劇有一定關系。

吸引全球青年科技人才,曾經是美國保持領先的重要經驗

K字簽證和美國的H-1B很類似。H-1B簽證主要發放給美國公司雇傭的外國籍有專業技能的員工,最長可以在美國合法居留6年。H-1B簽證,是美國引進高技能人才的主要途徑,每年新發H-1B簽證的名額上限為8.5萬個(其中2萬個定向給理工科留學生)。

美國推出這一政策,一方面是為了吸引科技人才,另一方面,也是迫不得已。

在教育理想主義疊加對私權以及人權的絕對保護下,美國基礎教育普遍推行走班選課的一個惡果,就是學習數理化的學生寥寥無幾,無法為大學提供必要的理工科生源。日前,美國前駐華大使伯恩斯在接受采訪時強調不要低估中國,他談到中國發展的原因時講了一個數據:美國大學每年讀STEM(理工科)的學生僅占5.6%,但中國是34%。(美國的數字是對的,但中國的數字這位前大使說錯了)

基礎教育無法提供足夠的科技人才,美國就充分利用自身在教育科技上的先發優勢,以及移民國家的天然優勢,采取了收割全世界理工科人才的策略。

首先就是美國高校大開校門,廣泛吸引全世界最優秀的理工科學生,這和英國僅僅把教育當生意不同。根據美國門戶開放報告顯示,最近5年赴美留學的國際學生,超過一半以上是學習STEM(理工科),研究生中理工科占比甚至超過60%,僅工程與計算機(含數學)就超過40%,而博士中占比則更高。

另外一個渠道就是利用其移民國家的優勢,大規模直接引進全世界的專門技術人才,其中最有代表性的就是H-1B簽證。事實上,二戰結束后,美國就有目的地從歐洲大規模引進全球頂尖的科技人才到美國,奠定了美國在科技領域長期領先的優勢。

積極吸引全球科技人才建設美國,是美國在科技與其他領域保持領先與霸權的重要戰略。

推行K字簽證吸引青年科技人才的三條建議

當下的確是我們吸引境外科技人才的絕佳機會,但我們在推進K字簽證吸引全球青年科技人才的同時,一定要注意因地制宜,尤其是注意國情文化的區別,絕不能簡單照搬美國等西方國家做法。

第一,要認識到中美人口差距懸殊,我們有14億人,不缺普通勞動力。

美國目前人口仍不足3.5億,但國土面積和我們差不多,疊加經濟的發達,因此長期缺乏足夠勞動力,這也導致美國成為世界上最大的移民國家。美國人口2023-2024年凈增長了330萬人,其中合法移民僅117萬。

但我們恰恰相反,我們有14億人口,我們并不缺少普通勞動力。今年我國高校畢業生高達1222萬人,超過城鎮新增勞動力的90%,今年政府就業目標也僅僅是1200萬以上。目前青年人失業率也居高不下,8月份不含大學生的16-24歲青年人失業率近19%。

第二,美國缺乏最基本的技術人才,但我們不缺普通技術人員,我們需要的是高層次技術人才。

前面說了,在極端強調個人興趣愛好的教育理想主義政策影響下,疊加對私權與人權的保護,導致美國中小學生大多變成了文科生,美國普遍缺乏最基本的技術人才,也因此才有了H-1B簽證政策的出現。

但我們不同,目前每年畢業的大學生中,超過50%是理工農醫專業,而且占比仍然在提高,也就是說,當下我們每年畢業的科技人才超過了600萬。在這一點上,美國和我們是無法相比的。

第三,人工智能必然將進一步減少勞動力需求,青年人就業矛盾將進一步加劇。

人工智能必將影響所有行業,伴隨“人工智能+”的快速發展,各行業用工需求被遏制。清華大學張鈸院士公開表示,和歷史上其他技術不同,人工智能對勞動力存在替代效應,創造的新崗位遠遠少于互聯網等技術。全世界都必然面臨就業需求下降的困境,就業這個民生問題將越來越艱難,我國也不例外。

鑒于此,一方面我們要做必要的宣傳,讓普通人明白吸引境外科技人才對國家發展的重要戰略意義,另一方面,也需要結合中國國情文化,對K字簽證把好關,提高要求,并掌握好節奏。

第一,對K字簽證的畢業要求提高至博士,不宜僅限于本科;鑒于一些國家教育質量把關不嚴,“水文憑”泛濫,宜對K字簽證畢業學校進行嚴格的限制。如果簡單看排名,建議采用我國主導的軟科世界大學學術排行榜,堅決不能采用過于市場化的一些排名,比如QS等。

第二,掌握好引進節奏,短期不宜大規模引進。

從現在開始,未來10年,我國高校畢業生仍將持續增長,最高達到1500萬。與之相關,適齡城鎮新增勞動力還將繼續增長,就業問題將進一步突出。從這個角度來說,我們不宜過多引進海外科技人才,應掌握好節奏,2035年后可以考慮逐漸放開,降低門檻。

第三,采取必要限制,避免個別國家與族群過度聚集。

最近十余年,以美國為代表的西方國家為了遏制中國,全面扶持印度替代中國,導致印度人全面涌入西方發達國家。比如美加等國家,印度留學生已經成為第一國際生源。美國H-1B簽證超過70%被印度人獲得。目前加拿大的印度人超過700萬,占總人口12%以上。過多的印度人為爭取權益,已經給當地造成了復雜的社會問題,加拿大、澳大利亞等國不得不采取措施限制印度人的過度流入。

同樣,在歐洲,比如法國,大量伊斯蘭國家人口的涌入,已經根本性上改變了國家的人口結構,威脅到其傳統的社會結構與治理模式。

因此,我們在吸引境外科技人才時,除了層次上提高要求,節奏上把握好之外,仍然需要對國別與族群進行必要控制,尤其是局部地區的聚集,避免因此帶來的社會治理矛盾,甚至社會穩定問題,并外溢為外交問題。