今年著名大學本科擴招,增加的計劃大都向理工科專業傾斜,突出前沿學科與交叉學科。二十屆三中全會在談到教育改革時也提出:以科技發展和國家戰略需求為牽引,完善學科專業設置改革與人才培養模式改革,強調理工科人才的培養方向。近年,在高校學科專業設置的改革與調整上,一個重要方向就是壓縮人文社科與藝術,提高理工農醫占比。

為什么如此重視理工科人才?

頂天:支撐高水平科技自立自強,科技人才是中美博弈的勝負手!

日前美國國務卿盧比奧突然宣布將采取強有力措施,取消中國留學生簽證,加強對中國留學生的簽證審核,核心對象與焦點就是理工科專業。美國國務院發言人在回復記者提問時赤裸裸地回答:擔心中國留學生偷技術。

事實上在2017年底,特朗普第一任期就曾頒布行政令,要求對中國留學生簽證加強審核,當時的核心與重點是三個方面。第一,敏感專業,即人工智能以及半導體等方面;第二,高層次,即博士與訪問學者;第三,國家資助。這其中核心因素是專業,即限制理工科專業。

因此,國內理工科為主的著名高校本科出國受阻。清華大學本科畢業生出國比例從2017年的28.2%跌至前些年的13%-14%,而國防七子院校因為學校性質影響更大,本科出國留學跌去2/3。與此相對應,北大復旦等高校則因人文社科專業不受影響,本科出國僅下降1/3。

△頂尖大學理工科留學多數出現腰斬,甚至跌去2/3

2024年6月,時任美國常務副國務卿坎貝爾公開宣稱:美國歡迎中國留學生,但只能學文科。

為什么?因為中美博弈的勝負手就是人才,科技人才。

特朗普第一任期就對中國全面推進了三個層次的圍堵:貿易戰,科技戰,人才遏制戰略。他深知,只要有技術加持,貿易戰必敗,因此全面推進技術封鎖與脫鉤,打壓華為,封鎖芯片就是其中的重點。同時他們深知,只要有人才,這種封鎖都是暫時的,假以時日,一定會實現技術的突破。

因此,美國全面推進人才遏制戰略。2018年開始限制我高層次人才赴美學習敏感專業的同時,美國也同步推出“中國行動計劃”,對與中國有科技合作的科學家發起調查與抓捕,這其中90%以上是華裔科學家。寒蟬效應下,中美科技交流全面歸零。

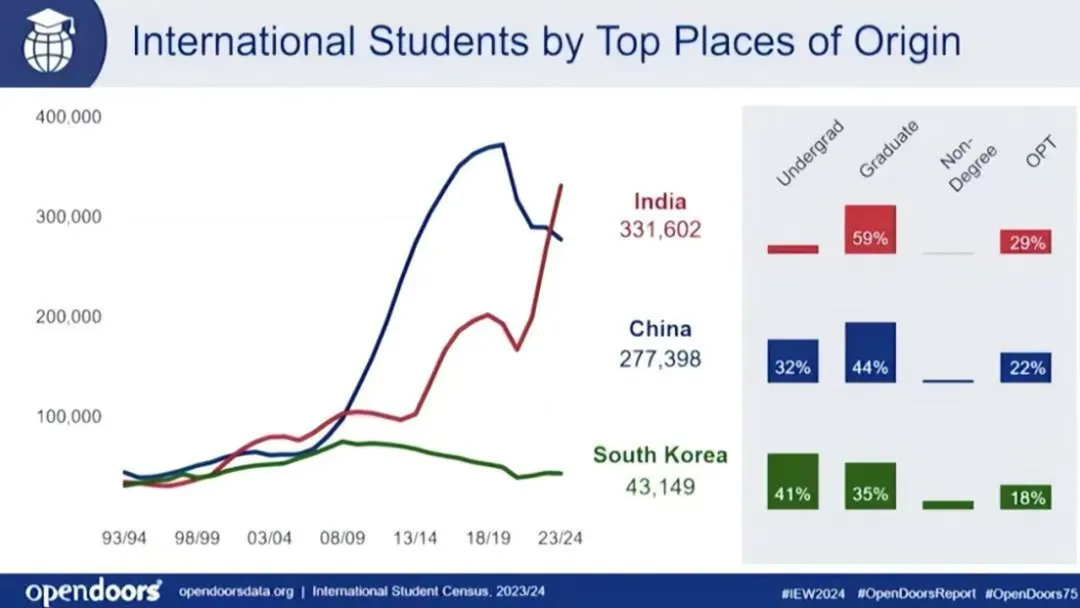

△美國門戶開放報告顯示,印度赴美留學人數已超越中國

在拔尖科技人才的培養上,出國留學是一個重要的途徑。2023年新當選的中科院院士中,約76.3%有海外留學背景(也有統計為84%)。正因為此,限制我高層次人才赴美留學,就成為美國人才遏制戰略的核心,并不斷加碼。從2018年開始限制學習敏感專業,到今天悍然宣布取消所有學習理工科的學生簽證,美國急了,任何遮羞布都不要了。

也正因為此,2020年全國研究生教育會議被提級召開,國家對研究生培養進行了全面的戰略性部署與調整,一方面是擴大研究生培養規模,尤其是擴張博士培養規模,另一方面是提高理工農醫的占比。

黨的二十大強調提高自主人才培養質量和能力,就是受這個因素的影響:別人不給我培養了,必須加強自己的培養能力與質量,包括規模,以打贏科技戰!

立地:解決教育供給與人才需求的匹配度,解決好大學生就業問題

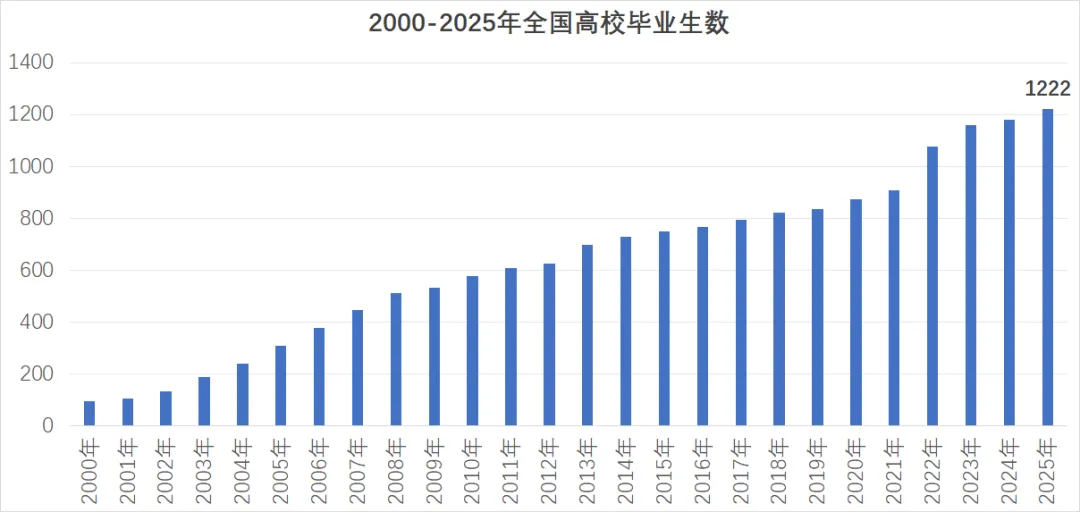

今年大學畢業生達到了1222萬,占到城鎮新增勞動力的90%以上,幾乎人人都是大學生。教育部相關負責人也公開表示,未來十年大學畢業生數量還將繼續增長,最高可能達到1500萬人。

△2025屆高校畢業生規模1222萬人今年的政府工作報告中,就業目標也僅有1200萬。也就是說,解決了大學生的就業問題,也就基本解決了民生問題。伴隨高等教育的普及化,中國的就業問題已經基本變成了大學生的就業問題。

大學生就業問題中有兩個結構性矛盾一直比較突出,一個就是期望值的問題,“下不了的高臺,脫不下的長衫”,本質上反映了就業期望值與學歷直接掛鉤,用精英教育的尺子,量普及化后的就業。這需要現實給大家“上課”,逐漸調整這個觀念。但另外一個結構性矛盾,是教育部門必須深刻反省并解決的,這就是供給側結構矛盾。

從大學生就業整體情況看,無論是專科,還是本科、研究生,就業最好的都是工科。總體上,理工科明顯好于人文與藝術。但遺憾的是,在我們的人才供給上一度出現了明顯的偏差。

上個世紀末,我國大學畢業生中理工類畢業生占比超過6成,但前些年,高校畢業生理工類占比大幅下滑,人文社科與藝術類大幅增長。主要原因是在1999年大擴招后,一些高校在學科專業的開設上脫離實際需求,哪個專業開設成本低就辦哪個專業,人文社科專業如雨后春筍般出現在各個高校。

從專業角度看,學校已經沒有根本性差別,公共事業管理、法律、英語等都廣泛出現在各高校。這其中最詭異的是藝術專業,幾乎遍地開花,包括大量理工科高校。一方面是部分考生家長想鉆藝術類文化課要求低的空子,一方面是高校也樂于開辦,學費可以多收一點。購銷兩旺下,在世界范圍內就業都很困難的藝術類考生大漲,前些年招生量高居13個大類的第三位,僅次于工科與管理學科。

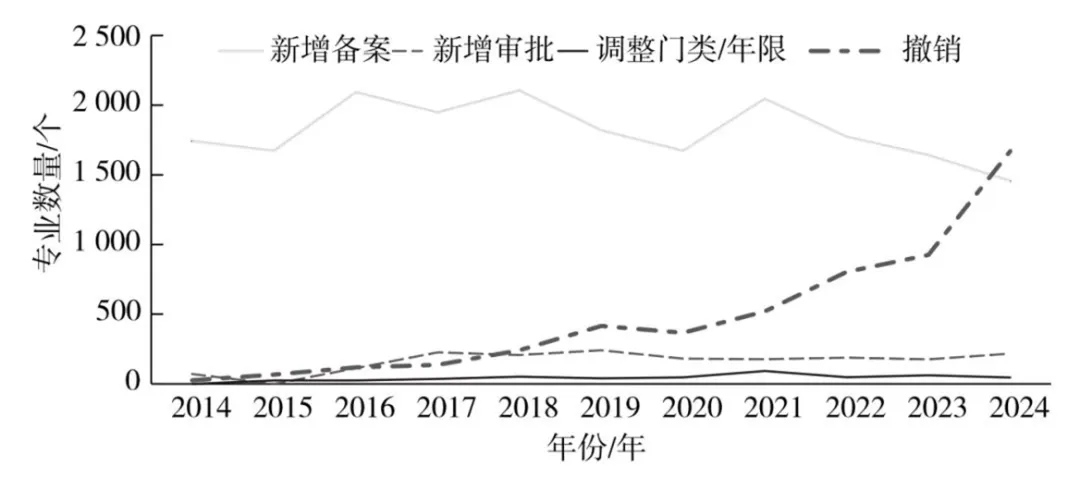

這些都是導致大學生就業難的原因之一,也成為當下教育強國建設學科專業設置改革的重要內容。2023年5月,5部委就發文要求全面推進學科專業設置改革,提出2025年調整20%的學科專業,這其中一個重要方向就是壓縮人文社科,增設理工農醫,以從根本上解決供給側矛盾。

△近些年國家學科專業設置調整情況

在黨中央、國務院《關于實施就業優先戰略促進高質量充分就業的意見》文件中,也明確要求“提高理工農醫占比”。

換句話說,從支撐產業發展,解決大學生就業上,也需要提高理工農醫的占比。

重視理工農醫,并非忽視文科,更不是文科無用論

伴隨國家強化對理工科人才的重視,社會上出現了一種聲音,認為忽視文科。同時,網上一些意見領袖偏激地聲稱“文科就是服務業,就是跪舔”,引來種種爭議。一些專家高聲疾呼人文的重要性。

人文很重要,這一點毋容置疑!越是科學家,越重視人文素養的提高。1995年楊叔子院士曾在華中科技大學推出了中文水平考試,提出中文不過關,不給學位,并推動教育部組建了提高大學生人文素養的專門組織。李政道先生也在中國科學院大學建設了一個科學與藝術中心。清華大學近年一個重要的口號就是人文清華,并投入了大量資源提高學生的人文素養。

但重視人文,提高人文素養,和開設大量人文藝術專業,讓大量的學生投入4年或更長時間學習人文是兩個事情。提升人文素養,并不一定要把人文當專業學,日常的學習和積累就是一個很好的手段與過程。

另外,大量人文學科和自然科學的學習階段與邏輯是不同的。伴隨年齡的增長,社會閱歷的增加,我們在人文社科的學習上要得心應手的多,深刻的多。但自然科學不同,大多是早慧學科,同時,其知識體系性和邏輯性更強更嚴密,到一定年齡后就失去學習機會了。比如一個四五十歲的人,人文社科上學習上會如魚得水,但再學物理、計算機,就沒有可能與機會了。

同時,從學科知識的遷移能力上來說,理工科總體來說是最好的,可以快速遷移到現實需要的專業與領域上。事實上大量的人文社科專家,存在很多的“理轉文”。比如社會學領域的謝宇先生,就是工科轉社會學。同樣,中國高等教育界的著名專家劉獻君,也是工科出身。但文轉理,除非你是天才。

當然,最理想的是文理兼修,只要我們能做到。

有很多人擔心學習文科的人少了,會對人文社科的建設造成影響。我想大可不必過度擔憂。1000多萬大學生,即便只保留30%學人文社科,也有300多萬,難道不夠嗎?更何況我們完全可以“理轉文”。

因此,國家高調強調理工科人才,并非否定文科,我們也不必把重視理工科人才的培養和忽視文科對立,甚至默認就是“文科無用論”,我們恰恰要堅決反對一切“文科無用論”的說法,對于那種認為文科就是”跪舔”的媚俗的說法,更需要堅決抵制。